Três filmes para refletir sobre a Usina Hidrelétrica de Belo Monte

DOI:10.33009/amazonia2021.11.3

Belo Monte, Anúncio de uma Guerra (2012)

Direção: André D’Elia

Produção: André D’Elia e Bia Vilela

Direção de arte: Federico Dueñas e Rodrigo Levy

Edição: Mauro Moreira

Som: Diego Depane, Pedro Lima, Thacio Palanca e Téo Couto Villa

Onde assistir: Youtube

Para quem não sabe nada sobre o assunto, o documentário é um bom ponto de partida. Repleto de entrevistas com figuras de renome, o diretor conta a história da Usina Hidrelétrica de Belo Monte desde o começo, quando ainda era um projeto da ditadura, e relembra como foi que se tornou assunto nacional.

André D’Elia resgata imagens que, em 1989, rodaram todo o Brasil: Tuíra Kayapó ameaçava com facão o então presidente da Eletronorte, o engenheiro José Antônio Muniz Lopes, em assembleia que discutia a instalação de Kararaô, como a usina era chamada. O episódio marca a insatisfação e o início da resistência indígena.

Diante da repercussão, o projeto foi temporariamente suspenso. Depois, novamente apresentado, sob a justificativa de que o principal problema havia sido superado, com a diminuição da área de inundação. No entanto, uma questão técnica fundamental continuou sendo ignorada: quatro meses por ano, no período da seca, Belo Monte ficaria parada.

Quando se soube que o volume de energia não chegaria a 60% da capacidade da hidrelétrica, o setor privado desistiu de investir. Apesar disso, a construção não foi inviabilizada. O Estado assumiu-a integralmente, gastando, ao final, muito mais do que se havia imaginado inicialmente: 30 bilhões de reais.

Conforme mostra o filme, o problema Belo Monte se agrava na medida em que o governo abandona a discussão e toma a decisão atropelando os envolvidos. A licença prévia concedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), por exemplo, se baseia em um estudo de impacto ambiental superficial, deixando de fora elementos que deveriam ser analisados em profundidade.

Essa licença, segundo os entrevistados, custou a demissão dos funcionários que se recusaram a emitir parecer favorável à mesma, incluindo dois presidentes. Da parte da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a anuência para a construção foi feita sem a oitiva das comunidades indígenas, como previsto na Constituição, sob a argumentação de que Belo Monte estaria fora de terras indígenas.

O governo e a Eletronorte, para evitar a necessidade de anuência dos povos, definiram como “atingidos” apenas os ocupantes das áreas de alagamento. Apesar disso, já se sabia que o desvio do curso do rio para formar o reservatório secaria um trecho de 100 quilômetros na volta grande do Xingu, impedindo a navegabilidade e a sobrevivência de populações tradicionais do entorno ⎼ tanto as localizadas nas ilhas e beiradões, quanto as mais distantes, que dependem do peixe que vem da região.

Sem direito à contestação, indígenas e ativistas buscaram visibilidade fora do Brasil para sua resistência. Denunciaram o governo federal, tentando frear a violência que vinha se concretizando por meio do constrangimento perante a opinião pública internacional.

Nesse momento, o documentário traz uma importante contribuição. Traça o panorama dos interesses estrangeiros envolvidos na implementação da usina, revelando o motivo de o projeto ser tão poderoso. Christian Poirier, da Amazon Watch, cita países como França, Estados Unidos, China, Alemanha e Áustria como grandes acionistas de empresas de energia que atuam na região.

Como exemplo, Poirier denuncia a França, que apesar de se posicionar como um país que defende os direitos humanos e o meio ambiente, tentou condicionar a ajuda financeira para demarcação das terras indígenas kayapós ao silêncio do Cacique Raoni sobre Belo Monte. A justificativa, segundo os entrevistados, está na intenção de perpetuação do modelo colonial.

Apesar de ser importante reguladora do clima do planeta, os investimentos em empreendimentos energéticos na Amazônia, segundo mostram, servem para terminar de destruí-la. Boa parte da energia que se retira dali alimenta setores industriais produtores de bens primários de baixo valor agregado e alto conteúdo energético, como mineradoras, indústrias siderúrgica, química, de papel e celulose, etc.

Nas palavras de Marquinhos Mota, ativista do Fórum da Amazônia Oriental (FAOR), “a Amazônia virou um grande mercadão de megawatts”. Para Marcelo Salazar, do Instituto Socioambiental (ISA), o que se tem hoje é um cronograma de engenharia: “tem que construir”.

No entanto, a realização de Belo Monte simboliza um golpe no coração da região, não só pela localização, mas pela derrota de 30 anos de resistência. Sua aprovação torna mais fácil empurrar projetos semelhantes, como mostra o documentário. A hidrelétrica tornou-se ícone para outros empreendimentos planejados para a Amazônia.

“Transamazônica? Só vai vir quando tiver barragem. Universidade Federal do Xingu? Só com Belo Monte. Empregos? Só com Belo Monte”, pressiona o deputado federal Wandenkolk Gonçalves em entrevista.

Conforme apontado no início do documentário, o projeto possuía um problema técnico intransponível, a vazão do rio Xingu durante a estiagem, que afastou o interesse privado deste investimento. Nesse sentido, André D’Elia aponta a inconveniente verdade: essa obra monumental só beneficiou as empreiteiras contratadas, Odebrecht e Camargo Corrêa.

Como mostra a narrativa, Belo Monte é imperdoável, porque foi imposta por uma necessidade estabelecida arbitrariamente. Apesar disso, tentou-se argumentar de todas as formas, como, por exemplo, a de que a mesma beneficiaria a vida da população. O que se vê, entretanto, são pessoas desoladas, tratadas como lixo.

Lígia, lavadeira, pergunta do que vai viver, se a colocarem em um lugar sem água e/ou distante dos clientes. Sebastião, agricultor, pergunta o que fazer com os 20 mil pés de cacau que plantou, dos quais tira o sustento. José, agricultor, reforça a dramaticidade da remoção para os idosos:

Um cara analfabeto, que nunca estudou, que viveu a vida inteira na roça, vai fazer o que na cidade? Um camarada depois de velho, que nem eu, (vai) vir para a cidade ou para outro canto sem saber nem o que fazer?

O governo também prometeu a geração de empregos. Só omitiu que os 19 mil postos de trabalho durariam apenas dois anos e atrairiam cerca de 100 mil pessoas, dobrando a população de Altamira, que já sofria com a precariedade de serviços essenciais. Preferiu ignorar que o desemprego, ao final da construção, pressionaria ainda mais a cidade, as terras indígenas e os conflitos agrários.

Além do recrudescimento da violência, outro ponto ausente no planejamento, levantado pelo bispo Dom Erwin, diz respeito à proliferação de doenças, como mostra o depoimento a seguir:

Altamira é uma cidade banhada pelo rio, que quando está com o volume alto, invade a área alagada. A cidade vai virar uma península, margeada por um lago podre e morto. Em clima tropical, será o viveiro de tudo quanto é praga de mosquito e doenças endêmicas: dengue, malária… a prova disso é Tucuruí. O povo que vivia na margem (do rio) foi embora, não aguentou (os mosquitos). Altamira vai ficar ainda mais contaminante que antes.

Em reação a tudo isso, o diretor mostra a mobilização de lideranças indígenas pela união dos 25 povos da bacia do Xingu em um movimento coordenado. Diante das investidas da Eletronorte e da Eletrobrás, antes da formação do consórcio Norte Energia, na desarticulação da resistência, por meio de negociação individual, o documentário traz cenas do Cacique Raoni convencendo os parentes a não aceitar dinheiro das mesmas.

Contudo, também é mostrado que algumas lideranças acabaram sendo compradas com motocicletas e cestas básicas. Isso é trágico, segundo Fábio Ribeiro, da FUNAI de Altamira, porque o afluxo de dinheiro, por si só, já é capaz de impactar gravemente os povos. Ao assumir a política indigenista na região, sem qualquer responsabilidade com a preservação das culturas, a concessionária abriu um grave precedente ético.

Outro fato importante é assinalado no documentário: a energia hidrelétrica no Brasil é muito mais barata que em outros lugares, justamente, porque aqui não se computam os custos sociais e ambientais. Como nos empreendimentos coloniais, o investidor da obra fica com os lucros e a sociedade é que paga pelos prejuízos.

Segundo Salazar, se houver responsabilidade na realização de investimentos de grande porte, internalizando custos socioambientais, é possível que muitos dos empreendimentos hoje planejados não sejam viáveis. Isso, ressalta, não significa ser contra hidrelétricas, mas sim contra a forma atropelada com que o processo é feito.

O governo federal, com o apoio do Congresso e do Supremo, ao decidir pela construção de Belo Monte, sem ouvir sequer um indígena, demonstrou que não quis debater com a sociedade brasileira e, principalmente, com aqueles que seriam diretamente atingidos. Segundo o jornalista Lúcio Flávio Pinto, “isso deu, já num primeiro momento, uma desconfiança de que algo extremamente podre estava acontecendo”.

O então presidente Luís Inácio Lula da Silva, que durante a primeira campanha havia se manifestado contrariamente à Belo Monte, passou a defendê-la, quando colocada em pauta por Dilma Rousseff, à época ministra de Minas e Energia.

Sobre essa mudança de opinião, Dom Erwin afirma não conseguir entender como alguém pode se deixar convencer exatamente do contrário daquilo que se defendeu com unhas e dentes. Nas palavras do bispo, não há razão político-partidária que justifique aquilo que chamou de “vender a mãe e ainda dar a avó de brinde”.

Com imagens de arquivo, o documentário mostra defesa de Dilma, enquanto ministra: “nosso objetivo é autorizar fazer Belo Monte no horizonte o mais rápido possível. Veja bem, tem males que vêm para bem. (…) Está resolvido para o governo, vamos implantar Belo Monte e outras cinco hidrelétricas no Pará”.

D’Elia, em seu filme, reforça a lembrança de que o governo decidiu viabilizar a obra a qualquer custo. Passou sobre a Amazônia e seus habitantes como um rolo compressor, expressando autoritarismo e arbitrariedade, manifestados de diversas formas ao longo do processo. Até mesmo o “apagão” foi usado como chantagem.

Como sintetiza o escritor André Costa Nunes, Belo Monte retrata, mais uma vez, “a síndrome do se dar bem, do dinheiro de qualquer maneira” na história do nosso país, à custa do desrespeito às populações tradicionais e ao meio ambiente. Para ele, um belo dia, a gente tem que aprender e esse belo dia poderia ser Belo Monte. Infelizmente, não foi.

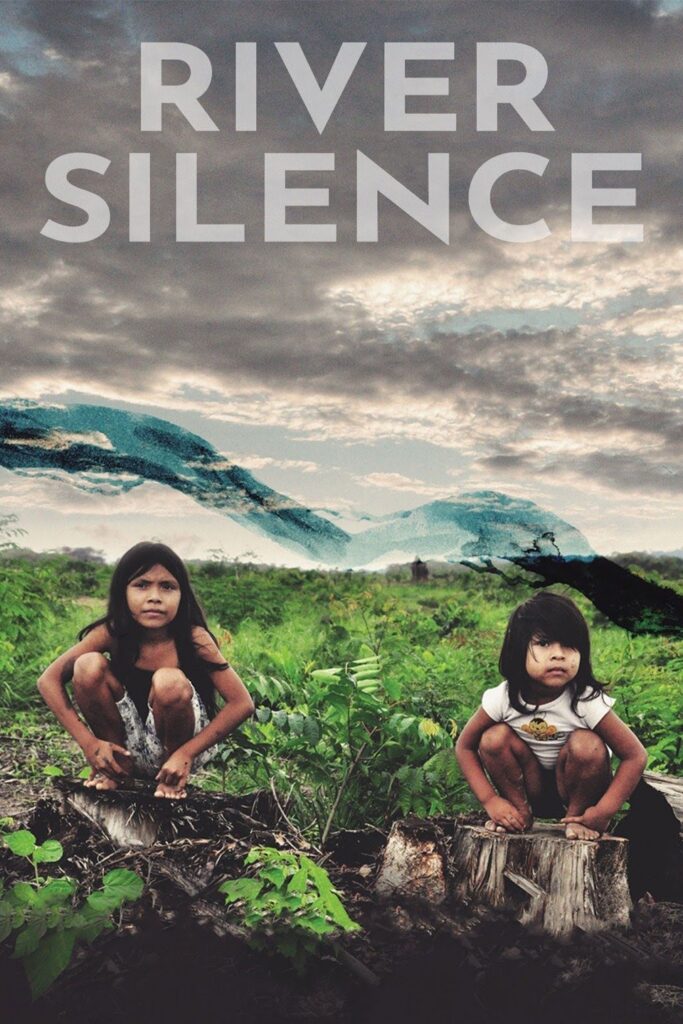

River Silence (2019)

Direção: Rogério Soares

Roteiro: Rogério Soares

Produção: Daniel Cross, Mila Aung-Thwin, Annette Clarke e Jane Jankovic

Direção de arte: Glauco Bermúdez

Edição: Ryan Mullins

Som: Nicole Lizée

Onde assistir: Globoplay

Quatro famílias, na perspectiva de quatro mulheres, encarnam diversas nuances dos complexos desdobramentos que a construção de Belo Monte provocou. Com fotografia de tirar o fôlego, o documentário de Renato Soares produz imagens exuberantes, mesmo quando retrata o grotesco.

Para traduzir a memória de um rio que não existe mais ⎼ como era ⎼ o efeito embaçado sobre a paisagem é utilizado como linguagem, trazendo um aspecto idílico às cenas. Tal escolha, que produz um efeito de pintura, demonstra algo que escapa da realidade: o sonho de um rio generoso, pai, amigo e professor.

O desvio do curso do rio Xingu, que provocou seca e inundação a depender do trecho, retrata, literal e metaforicamente, o contraste entre a falta e a abundância de suas águas na vida dos que foram expulsos.

Para apresentar a dureza da remoção à força, o diretor filma os ribeirinhos deslocados em ambiente árido, poluído e encurralado. Como não haveria de ser diferente, é dentro d’água que a importância do rio é exaltada, com pessoas encharcadas de fartura, pertencimento, pureza e liberdade.

Numa das cenas mais impressionantes, uma das personagens, de forma descontraída, sacode as mãos dentro da água e, com um sorriso nos lábios, mostra um peixinho na palma da mão: “pegar peixe na mão é só no rio Xingu”. Não há miséria para quem tem o rio.

Apesar do bom roteiro, cuidado fotográfico e montagem perspicaz, o documentário produz dois incômodos. Não há problema em criar cenas para contar a história, na forma de uma ficção documental, mas a linguagem perde a força quando falta naturalidade aos personagens. O segundo desconforto aparece quando a violência é retratada de forma explícita. Primeiro como paródia, depois como linguagem.

A cabeça explode em associações, ao visualizar a família indígena alojada no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC), assistindo a típico programa de televisão que quase faz escorrer sangue da tela. Criminalização da pobreza e exploração do sofrimento alheio são a receita típica de uma produção jornalística que recorre ao sensacionalismo para garantir a audiência.

Mostrar rapidamente, apontando que a notícia é local, seria suficiente para compreender a explosão de violência em Altamira como uma das consequências de Belo Monte, sem que fosse necessário se demorar nas imagens que focam em corpos assassinados, prisões e entrevistas no calor do momento.

O diretor também ganha um trunfo para o roteiro, quando a filha de uma das personagens descobre uma gravidez, que é acompanhada ao longo do filme. O desfecho trágico, que aproveita para denunciar a ausência do poder público, explicitada pela falta de saneamento básico, baixa oferta de serviços de saúde e acompanhamento de gestantes, foi exageradamente cultuado.

Não que a morte só possa ser retratada de forma explícita na ficção, mas a modalidade documental exige certo respeito com aquele cuja vida está sendo contada. Houve indelicadeza, quiçá mau gosto, na exploração detida do velório de um bebê recém nascido, destacando o pequeno corpo sem vida no caixão e o comportamento da família.

Contado pela ótica de mulheres, a vivência das desigualdades de gênero não fica de fora, mas, felizmente, não se romantiza a supermulher: “mãe, esposa, enfermeira, cozinheira, faxineira…”, como se apresenta uma das personagens.

O enfoque está na luta pela sobrevivência, pela superação, ao menos psicológica, da injustiça, pela garantia de direitos básicos e pelas práticas de resistência, em meio a tantas violências materiais e imateriais envolvidas na trama.

River Silence cumpre um papel político ao denunciar as mais de 40 mil pessoas desalojadas ao longo do rio Xingu para a construção de Belo Monte e as mais de 1,3 milhão, no Brasil, desde 2000, por causa de projetos semelhantes. O filme também prevê futuras tragédias: há, atualmente, 412 represas em operação, em construção ou planejadas para operar na Amazônia, sendo 256 no Brasil.

A resistência à barbárie é ilustrada tanto pela luta individual, quanto coletiva. Reuniões e manifestações encampadas pelo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) mostram diferentes respostas. Se de um lado há a reação organizada, de outro, há também a omissão de partes interessadas, gerando desgosto aos mais militantes.

Há cenas repletas de doçura, generosidade e leveza. Brincadeiras e solidariedade entre aqueles que, mesmo com dificuldades, sempre tem para dividir. A dor e a delícia são sobrepostas de forma ágil e misturada. Do tiroteio, a cena muda para a festa no bar e, aproveitando o plano detalhe de saias girando, chega-se à festa religiosa tradicional.

O fio condutor, entretanto, é melancólico. Não havia como ser diferente, ao retratar uma região que se tornou, nas palavras de uma das personagens, “ex-natureza”, sem verde, sem cheiros e sem vida. Dói, igualmente, acompanhar o desenrolar de práticas etnocidas, como o processo de conversão ao pentecostalismo da família indígena retratada.

Ao lado do registro de festas populares de rua e cultos tradicionais, o diretor também faz o recorte evangélico da trama. Tanto dentro, quanto fora da igreja, a montagem do filme chama a atenção para o olhar desconfiado e extremamente expressivo das crianças indígenas. Por parte da personagem que conta a história desta família, observa-se recusa em obedecer às imposições das pregadoras, sugerindo resistência.

É preciso pontuar que a igreja também é representada como o único amparo que as pessoas têm contra as injustiças a que são submetidas, mesmo que seja apenas no campo do sensível: força para seguir em frente, apesar de tudo. Pode-se criticar o recorte, dizendo que gera certa conformação, mas não deixa de ser um suporte àquele que vive o desespero.

Ainda que rapidamente, o filme traz questões como prostituição, alcoolismo, encarceiramento, separação de crianças de suas mães e outras igualmente imbricadas em uma história de precariedade e violência. Contudo, a alternância entre o horror e o incansável sorriso mostra a complexidade daquelas vivências.

Quando o filme acaba, o espectador fica com um gosto amargo na boca. Mesmo que haja beleza e sensibilidade em pintar uma parede de azul como recusa ao esquecimento, “meu rio tá aqui, meu amigo, que sabe que eu gosto dele, que eu não o esqueci”, não há positividade que suplante a dor. A pessoa pode até não morrer de saudade, mas a remoção é uma ferida que não sara.

Eu+1: Uma jornada pela Clínica do Cuidado (2017)

Direção: Eliane Brum

Roteiro: Eliane Brum e Nani Garcia

Direção de arte: Lilo Clareto

Edição: Nani Garcia

Som: Lilo Clareto

Música: Arthur de Faria

Onde assistir: Youtube

Autorizada a construção de Belo Monte, muitas famílias foram arrancadas do mundo ao qual pertenciam e lançadas em territórios que não reconhecem nem se reconhecem, experimentando, desde então, adoecimento e um sofrimento intenso.

Diante da desimportância dada ao fato pelos seus responsáveis, em 2017, uma equipe voluntária de 16 psicanalistas e psicólogos, uma jornalista e um fotógrafo foram até Altamira escutar, tratar e documentar os efeitos psíquicos daqueles que perderam a casa e tiveram seu modo de vida e laços comunitários destruídos.

Idealizado por Eliane Brum, o projeto Refugiados de Belo Monte – Clínica do Cuidado, que possibilitou a escuta terapêutica aos ribeirinhos expulsos das ilhas e beiradões do rio Xingu, foi realizado através de financiamento coletivo e resultou na elaboração de artigos e ensaios, bem como deste documentário, que registra a impressão dos voluntários sobre a intervenção.

Afinal, depois que o estrago já estava feito, o que era possível oferecer a quem perdeu a possibilidade de ter uma vida ou uma velhice tranquila, na casa que construiu, no rio que sempre viveu e alimentou sua família? É o que Eu+1: Uma jornada pela Clínica do Cuidado busca responder. Com a colaboração de lideranças de movimentos sociais locais, a equipe entrou em contato com os que mais precisavam de atendimento.

Diversos motivos levaram esses profissionais a se voluntariar. Houve quem se sentiu convocado, quem se sentiu capturado e afetado, quem acumulava experiência com pessoas em vulnerabilidade social, com imigrantes e refugiados, quem quis se debruçar sobre os estragos que o seu próprio país faz e, com isso, assumir a corresponsabilidade.

Ainda no começo, o documentário registra a (de)formação da percepção ambiental de quem vive longe de áreas naturais atravessadas por grandes empreendimentos. Uma das entrevistadas afirma que o jeito com que lidamos com o meio ambiente é sempre de forma abstrata, etérea, sem fazer ligações concretas com transformações maiores, que demoram a ser percebidas.

O mesmo pode se dizer sobre o impacto de políticas nacionais e decisões macroeconômicas sobre populações: por diversos motivos, não entramos em contato com essa realidade, ainda que bárbara. Segundo um dos terapeutas, é diferente trabalhar com pessoas individualmente devastadas e com quem passou coletivamente por situação de trauma.

O documentário também ressalta a diferença entre a expectativa e a experiência do contato com os ribeirinhos. Ainda que, racionalmente, os voluntários imaginassem a variedade de formas de se viver, foi somente fincando os pés em Altamira que se deram conta da existência de um modo de viver do rio, oposto ao do consumo, da dívida, dos bens, de ter que pagar por água, luz, alimento…

“Como é viver em um lugar onde você precisa de dinheiro todos os dias?”, perguntou um dos ribeirinhos a uma psicóloga, que reproduziu sua surpresa ao recontar esta história: “ué, não é assim?”. Essa simples mas disruptiva pergunta é capaz de desconcertar qualquer pessoa que nasceu e cresceu na cidade.

Para Ilana Katz, psicanalista e coordenadora clínica do projeto, antes de Altamira, acreditava ser possível escutar pessoas sem estar “com os pés na cena”, sem conhecer na própria pele a experiência do outro. Voltou falando que lá a situação era diferente: “ninguém conhece outra cultura nos livros. Conhecer é uma experiência que inclui o corpo”.

Justamente por isso, a própria clínica teve que ser reformulada, fazendo com que o atendimento incorporasse o modo de vida ribeirinho. Nas palavras de Christian Dunker, coordenador acadêmico do projeto, o esquema fugiu totalmente à norma “agora é a sua vez, às duas e quinze, depois é você, às duas e quarenta e cinco, você fica na sala de espera…”, comum ao nosso modo de vida.

Não havia a mesma demanda de privacidade a que estamos acostumados. Segundo Dunker, às vezes, em uma mesma casa, cheia de gente, um terapeuta conversava com um, enquanto outro conversava com outro. Um chegava com o café e ouvia parte da história, enquanto outro estava de saída.

Aquilo que o psicanalista chamou de “supervisão coletiva flutuante: tudo junto e misturado sem que em nenhum momento as pessoas perdessem o senso clínico”, além de demonstrar a dignidade do trabalho realizado, reforça a brutalidade que foi a destruição desses laços comunitários.

Foi cruel. Analfabetos assinaram com o dedo documentos que não puderam ler. Pessoas que não estavam em casa no dia em que passaram para recolher os dados de quem ganharia uma parca indenização perderam a oportunidade de recebê-la. Aqueles que, por alguma razão, não tiveram a capacidade de contar suas histórias também perderam a possibilidade de serem realojados para uma nova casa.

Para Dunker, isso revela a importância de se investir na potência das pessoas contarem suas histórias, inclusive, para que não sejam esquecidas. Ao estimular essa (re)aprendizagem, aposta-se no sujeito. A escuta permite que o outro também se escute e, com isso, encontre uma forma de se estar. Muitos revelaram esta ter sido a primeira vez que foram ouvidos e reconhecidos em suas histórias.

Sua coragem no enfrentamento da situação também foi motivo de destaque por parte da equipe. Sem recuar, ou mudar de assunto, embora muito tocados, os ribeirinhos entendiam que falar era parte necessária no processo. Abruptamente, tiveram que se haver com a crise psíquica decorrente da remoção, sem que tivessem referências ou ferramentas para isso.

Diante de tal emergência social, buscou-se compreender como as pessoas nomeiam o próprio sofrimento. Desta investigação surgiram expressões como cansaço, engano, perder a casa, traição, prisão, escuridão, monstruosidade, buraco, sacrifício, esquecimento, morte, fim, paralisado, perdido, sem voz, acabou…

Aprisionada em uma casa gradeada no RUC que teve que engolir, mesmo tendo “se criado andando”, uma ribeirinha define a experiência clínica como uma porta para quem já não tem mais saída, ou ainda, uma brecha onde não existe mais porta. Obrigar aquele que se vê como o próprio rio, os peixes e suas plantações a se ressituar é de uma violência que adoece: cardiopatia, hipertensão, diabetes e AVC são frequentemente citados.

“Muitas gentes e muitas coisas foram desrespeitadas. E a narrativa é uma coisa que desrespeita mais ainda. A de que tem uma existência que atrasa o país, que as pessoas têm que se sacrificar por algo do progresso”, afirma um dos entrevistados. A falta de direitos sobre o próprio território, afeta a subjetividade de cada indivíduo.

Não se tira uma casa de um lugar e se põe em outro. A casa é patrimônio simbólico, todas as conexões das pessoas estão com aqueles que compõem o lugar, além do lugar em si, e do trânsito que mantêm entre suas casas. Apesar de feita de paredes, a casa, para os ribeirinhos, não tem muro.

Esse tipo de casa, que está diretamente ligada ao rio, ao sustento e ao vizinho, não tem o mesmo significado que a casa que se vai apenas para dormir, depois de a vida acontecer em outro lugar. É outra relação. Por isso o trauma é severo, quando se encerra essas pessoas em uma casa gradeada no RUC, que individualiza e isola os indivíduos.

Entre as preocupações que ficam para a equipe de saúde é que as pessoas passem simplesmente a se adaptar à nova realidade. Por não ter volta, vão se resolvendo… mas não precisava ter sido assim, avalia um dos analistas. Mesmo que se ignore a inviabilidade da usina do ponto de vista energético, poderia ter sido feita de outra forma. Não houve qualquer consideração com a saúde mental. Por isso, é tão importante a luta.

A morte simbólica para Lévi-Strauss, conta um dos entrevistados, é quando, numa determinada comunidade, as pessoas começam, por alguma razão, a desconsiderar alguém. Esta, então, morre, porque ninguém mais fala com a mesma; ela perde o lugar.

No contexto de Belo Monte, há pessoas que perderam o direito ⎼ se é que um dia tiveram ⎼ de recorrer ao Estado, mesmo que a situação fosse calamitosa, porque é o próprio Estado quem pratica a violência. Os ribeirinhos do Xingu, refugiados em seu próprio país, se tornaram apátridas: o Estado matou eles.