A terceira margem do texto: Euclides da Cunha e a Amazônia

Quanto aos céus, ó Terra, te pareces, Se o não excedes!

(Milton, O paraíso perdido, IX)

Euclides é um enigma. E sua obra uma esfinge ainda a ser decifrada. Todos os esforços dos críticos em mais de um século não bastaram ainda para penetrar as camadas profundas de significado de seus textos. O sertões, obra ímpar na história da literatura latino-americana, já rendeu milhares de páginas de comentários ajuizando os méritos e os desacertos do livro. Contudo, os demais textos de Euclides ficaram relegados a lugar secundário do qual até hoje elas não tem podido sair completamente. Não estou me referindo nem a Contrastes e confrontos, nem a Peru versus Bolívia, livros que primam pelo rigor histórico e técnico, escritos com semelhante paixão e força poética àquela encontrada no livro de estreia do autor. Mas, penso, principalmente, em À margem da história como sendo, a meu ver, obra maior de Euclides depois de Os sertões. Para a nossa sorte, em regime de exceção está claro, começam a surgir recentemente estudos luminosos que tem-se adentrado com grandes acertos críticos no universo de À margem da história. Refiro-me às abordagens do professor e colega Francisco Foot Hardman na primeira parte do seu mais recente livro A vingança da Hileia (2009).

Concebida de modo estruturalmente multifacetada, essa última e póstuma obra de Euclides se divide em quatro partes. A primeira, dedicada à Amazônia; a segunda, a questões continentais de transporte ferroviário e de fronteiras; a terceira, como reza o próprio título, é um esboço político “Da Independência à República”; e, finalmente, a quarta é um ensaio absolutamente original, “Estrelas indecifráveis”, no qual Euclides consorcia e espraia os seus conhecimentos científicos de astronomia com os de arte e de história bíblica. Dessas quatro partes, a primeira é que aqui nos interessa, porque nos possibilitará tecer alguns comentários em torno de sua gênese textual. Os sete ensaios que se enfeixam na Parte I de À margem da história foram, provavelmente, redações preliminares de capítulos de um livro planejado e que, por força do destino, Euclides nunca pôde concluir. Trata-se de Um paraíso perdido, obra sobre a Amazônia e que foi bastante aludida por ele em cartas a seus amigos. Este projeto, o seu segundo mais importante em densidade crítica e escopo histórico, teve o início de sua gestão em 1906, como pode-se constatar pela carta do escritor enviado ao amigo Francisco Escobar em 13 de junho do mesmo ano:

Em paz, portanto, esta rude pena de caboclo ladino. Ou melhor, que vá alinhando as primeiras páginas de Um paraíso perdido, o meu segundo livro vingador. Se o fizer, como o imagino, […] (perdoe-me a incorrigível vaidade) hei de ser para a posteridade um ser enigmático, verdadeiramente incompreensível entre estes homens.

Em correspondência de 30 de setembro de 1906, Euclides voltará ao tema, contando agora a esse outro amigo, Firmo Dutra, com o qual tinha passado considerável tempo em Manaus depois de sua expedição para o Alto Purus que ele, sim, tinha realmente começado a escrever o tal livro na Vila Glicínia, residência de Alberto Rangel, antes da sua partida para o Purus. E se ainda for necessário rastrear anteriormente a 1906 outra menção do livro, ela aparecerá numa missiva de 10 de março de 1905 ao amigo e confidente Coelho Neto como prova inconteste desse ardente desejo:

Vivo sem luz, meio apagado e num estonteamento. Nada te direi da terra e da gente. Depois aí, e num livro: Um paraíso perdido, onde procurarei vingar a Hylea maravilhosa de todas as brutalidades das gentes adoidadas que a maculam desde o século XVIII. Que tarefa e que ideal! Decididamente nasci para Jeremias destes tempos. Faltam-me, apenas umas barbas brancas, emaranhadas e trágicas. Vamos a outro assunto.

Nesse mesmo ano de 1905, Euclides estabelece a conhecida analogia entre a sua ansiada obra e a de Milton, Paradise Lost, em carta a Artur Lemos, outro amigo da Amazônia paraense:

Além disso, esta Amazônia recorda a genial definição do espaço de Milton: esconde-se em si mesma. O forasteiro contempla-a sem a ver através de uma vertigem.

Ela só lhe aparece aos poucos, vagarosamente, torturantemente.

Euclides deve ter visto na obra de Milton não só uma analogia temática mas algo mais profundo, para além da observação de espaço que ele faz: “esconde-se em si mesma”. Façamos uma pausa para refletir sobre essa definição. Da impossibilidade de se pensar em Paradise Lost num espaço linear, horizontal somente, indo de A a B, somos obrigados a contemplar através da poderosa metáfora do caos do poeta inglês, movimentos verticais e uma tri-dimensionalidade que ao mesmo tempo extravasa a concepção vulgar de pontos estruturados num plano. Consequentemente, os espaços Céu e Terra se confundem nesse poema e na sua contiguidade, sempre empurrando as suas fronteiras, estaria o Inferno, como à espera de seu momento de aglutinação. Enquanto isso, Satã viaja através do Cosmos.

Neste cataclismo cósmico surgem as noções de abismo, caos e imensurabilidade. Milton na sua cegueira, portanto, criou um espaço barroco que somente ele pôde “ver”. “No light, but rather darkness visible” (Vertem somente escuridão visível) diz o poeta saindo das margens da linguagem convencional e lógica para arriscar outros oximoros. A bem da verdade, é um espaço que viola as leis da geometria mas que se encaixa perfeitamente nas da poesia. E se pensarmos ainda que a sua linguagem pudesse ser ortodoxa, segundo as normas do século XVII, bastaria notar com que liberdade Milton utilizou versos não rimados, em acrósticos, forjando o seu poema ora como um hino, ora como uma epopeia. O poeta inglês portanto criou uma linguagem que terminou captando a atenção de Euclides e coincidindo com as suas preferências poéticas.

E não poderia o nosso escritor o ter feito de outra forma: “Para os novos quadros e os novos dramas, que se nos antolham, um novo estilo”, afirma Euclides a propósito do Inferno verde de Alberto Rangel, palavras essas que também cabem perfeitamente a Euclides. “Sua literatura”, observa Foot Hardman, é “alheia às escolas estéticas fechadas”, e “cavava espaços na luta contra os limites extremos do habitat humano”. Tal qual a natureza amazônica portentosa que Euclides descreve, em constante estado de mutação, perdendo os rios as suas margens para ganhar outras ou formando novos acidentes geográficos, os seus textos sobre a Amazônia também buscam essa terceira margem, como outro lugar simplesmente, ou um entre-lugar, em todo o caso um locus do qual se escreve sobre o inusitado ou sobre uma realidade fantástica que na manhã seguinte poderá deixar de existir, como a geografia amazônica depois das terras caídas. Por isso, a escritura desse livro, que reflete ainda algumas soluções composicionais e estilísticas de Os sertões, teve que fugir de seu antigo leito, como aqueles rios, transbordando-se e apegando-se durante o processo a novos procedimentos: “o enquadramento, o foco narrativo, a divisão temática e o jogo de vozes já não se podiam estruturar como outrora”. Esta fugaz qualidade que Euclides imprime à sua visão da Amazônia termina por contaminar também a sua escritura. O “claro-escuro do desconhecido” (448) apontado por ele, por exemplo, aliás de raiz barroca, vem em última instância dar conta do seu estilo retorcido e todo ele feito de engenho e agudezas.

A caminho do Alto Purús, como chefe da comissão brasileira de limites com a Bolívia, Euclides enviou a um amigo esta foto, com um soneto autografado (reprodução do original). Foto: Revista Dom Casmurro, 1946.

Opulenta desordem (224), sinistra catequese (254), caçadores de árvores (255), civilizado sinistro (256), estranhos civilizados (257), civilização caduca (257), castelo de palha (259), claro-escuro (448), profecias retrospectivas (449), “inferno florido dos seringais” (452). Vimos acima como a própria sintaxe de Euclides causa um certo estranhamento ao desviar-se o autor das normas bem comportadas do português: “a terra que está em ser” (244), procedimento que rompe o nexo lógico normativo da sintaxe e que mais tarde encontrará em Guimarães Rosa o seu mais hábil cultor: “cê vai, ocê fique, você nunca volte”, são as palavras da personagem feminina de um dos seus contos mais famosos: “A terceira margem do rio.” “Tem tudo, falta-lhe tudo” (224) são as de Euclides, criando uma entre tantas antíteses que redundam em paradoxos ao tentar definir o objeto estudado.

Se o Paradise Lost lhe criou o ensejo para desenvolver a grande metáfora que daria título ao livro nunca terminado de Euclides, uma peça das mais belas ali contida, “Judas-Asvero”, reforçando o sentido de castigo que o seringueiro carrega consigo ao longo da vida, nos obriga a retornar a Milton. Como diz Euclides, “o homem ali é ainda um intruso impertinente” (223), e poderíamos expandir este modo de caracterizá-lo, concluindo que por essa violação ele está condenado a um castigo. Já se notou esta analogia da punição entre o Paradise Lost e “Judas-Asvero”, mas é útil ainda insistir sobre a seu possível destaque no conto de Guimarães Rosa. Vago, misterioso, ambíguo, o pai deixa a família, sem explicar o porquê desse abandono, e passa a viver na terceira margem do rio, a qual poderá ser também ocupada um dia pelo filho-narrador. Auto- punição, penitência, visão fantasmagórica oscilando com a da realidade, é assim como nos dois relatos, a imagem do punido se nos apresenta. É um castigo sinistro que em Euclides recai sobre o intruso em sua “ambição maldita” (264) e que em Guimarães Rosa ele é apenas sugerido, anulando qualquer possibilidade de se conhecer a verdadeira causa do abandono do lar pelo pai.

Embora Euclides estivesse obcecado pela ideia do futuro livro e falasse sobre ele várias vezes no ano de 1905, ele já havia de algum modo refletido sobre o vasto território amazônico a partir de 1898, quatro anos antes da publicação de Os sertões, em resenha crítica sobre o livro de Manuel Tapajós, Fronteira sul do Amazonas. Questão de limites. Esta foi talvez a sua primeira incursão em assuntos ligados à grande floresta. Curiosamente, a partir de outubro de 1906, Euclides deixara de tocar no assunto de Um paraíso perdido. Este silêncio tem intrigado mais de um crítico no encalço de suas razões. Todavia, não é preciso escavar muito a fundo para descobrir que estas estão dadas nos próprios comentários que Euclides oferece no livro. Um deles, particularmente relevante, é aquele sobre a representação e o estudo da Amazônia, trazendo à baila novamente as discussões em torno do consórcio entre ciência e arte.

Não é de se admirar que enquanto Euclides disserta sobre a dificuldade de se apreender o universo amazônico ele esteja falando metatextualmente também sobre a sua própria dificuldade discursiva de dar conta de seus mais variados aspectos. Porque, escrever uma história da Amazônia, convenhamos, não é tarefa para comuns letrados. E este desafio, Euclides o tinha claramente articulado:

É uma grandeza que exige a penetração sutil dos microscópicos e a visão apertadinha e breve dos analistas: é um infinito que deve ser dosado. […] Escreverei Um paraíso perdido, por exemplo, ou qualquer outro em cuja amplitude eu me forre de uma definição positiva dos aspectos de uma terra que, para ser compreendida, requer o trato permanente de uma vida inteira.

Em uma palavra: quanto mais se pensa que a conhecemos, a Amazônia se torna menos conhecida. “É de toda a América”, diz ele, “a paragem mais perlustrada dos sábios e é a menos conhecida” (224). Indaguemos esta afirmação sobre tal dificuldade e lancemos algumas hipóteses sobre esse inconcluso projeto, verdadeiro work-in-progress, abandonado por razões que só podemos conjeturar.

Digamos que Euclides teve que enfrentar-se a dois tipos de dificuldades: uma moral e outra técnica. A primeira, como Foot Hardman bem assinalou, poderia ser conflitiva para o nosso escritor, arranhando a sua ética intelectual porque, “enquanto que na frente diplomática ele se mantinha como fiel servidor da causa do Estado nacional [como funcionário do Ministério das Relações Exteriores], já na condição de escritor parecia duvidar, amargurado, das possiblidades de emergência de uma sociedade nacional estável.” A segunda, como o próprio Euclides explica na sua correspondência e em ensaio, tem a ver com a dimensão e complexidade do espaço estudado. Uma vez mais é o crítico quem elabora esta ideia:

Mas a própria extensão continental e internacional da Amazônia, a biodiversidade indescritível dos espaços, o traçado oculto e cindido de suas vozes em confronto tornavam difícil a estruturação de uma forma narrativa capaz de dar conta dessa fugacidade do tempo histórico.

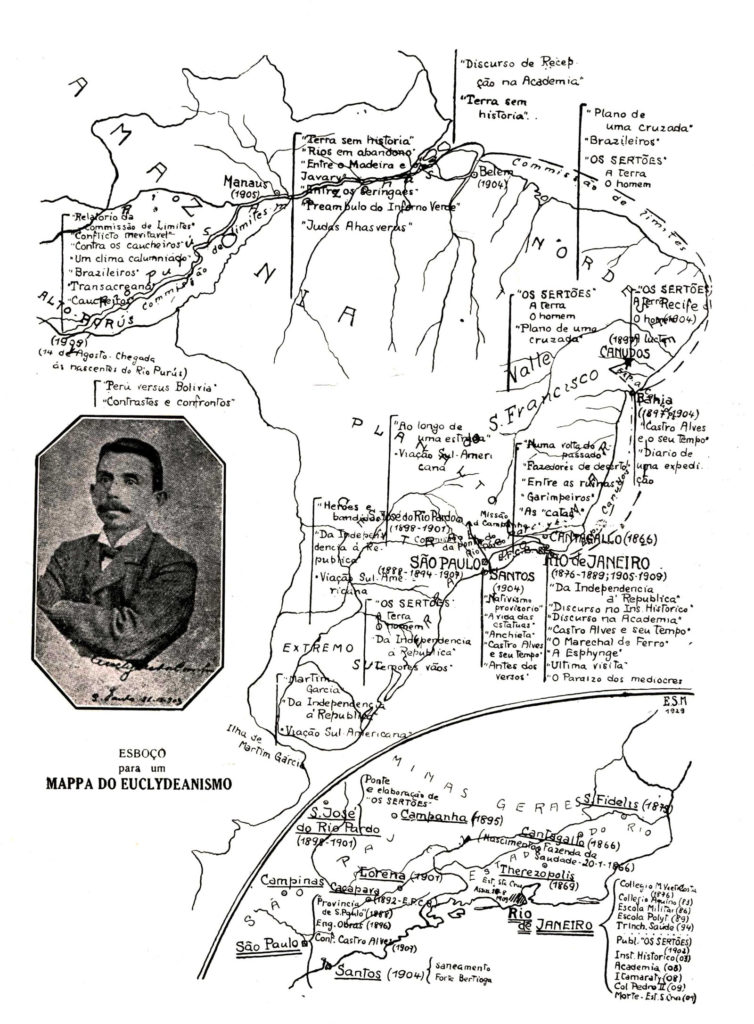

Mapa do trajeto de Euclides da Cunha pelo Brasil. Foto: Revista Dom Casmurro, 1946.

Poderíamos acrescentar que tal dificuldade não é somente de ordem estrutural, mas também cognitiva, já que—assim pensava Euclides—para se conhecer a Amazônia é preciso muitas vidas, numa clara expressão da impossibilidade então de apreendê-la, exceto por parcelas, fragmentos, pequenas unidades, sem nunca chegar ao seu conhecimento total.

Mais surpreendente ainda é o fato de Euclides, inspirado pelo poema heroico de Milton, terminar absorvendo na sua visão do Amazonas o espírito épico, colocando na sua prosa o seringueiro e o Índio, principalmente, como heróis ou protagonistas principais. Ademais, quis ele em termos estruturais e composicionais imitar os desafios encontrados por Milton, que não perde tempo no exórdio de seu poema, em invocar a Musa, pedindo- lhe inspiração e forças antes de começar a compor os seus versos. De idêntica forma Euclides reconheceu tal desafio e esteve consciente de que “[t]hings un-attempted yet in prose or rhyme” (De assuntos ocupado que inda o Mundo / Tratados não ouviu em prosa ou verso) tinham que ser interpretadas e registradas pela força espetacular da sua prosa. Eis aqui o autor:

Quem terá envergadura para tanto? Por mim não a terei. A notícia que aqui chegou num telegrama de meu novo livro [Contrastes e confrontos], tem fundamento: escrevo, como fumo, por vício. Mas irei dar a impressão de um escritor esmagado pelo assunto. E, se realmente conseguir escrever o livro anunciado, não lhe darei título que se relacione demais com a paragem onde Humboldt aventurou as suas profecias e onde Agassiz cometeu os seus maiores erros.

Mas que tipo de história quis Euclides realmente escrever? Por estranho que possa parecer Euclides não acreditava que ele ou ninguém pudesse escrever uma história definitiva da Amazônia, já que para ele a Amazônia é uma “terra sem história” como ele a caracteriza em ensaio introdutório em À margem da história. Todavia, sob este aspecto, o manuscrito original desse importante ensaio revela uma concepção absolutamente contrária da versão final, posto que depois de algumas notas preliminares, o escritor introduz uma seção intitulada “O Vale Amazônico: História da Terra e dos Homens”.

Euclides não era do tipo que se contentasse com qualquer petite histoire. A história que ele queria escrever tinha que ser forçosamente grandiosa e heroica. Além disso, que se afeiçoasse a um desenho complexo e completo de nossa nacionalidade:

[…] não temos ainda uma história. Não aventuro um paradoxo. Temos anais como os chineses. À nossa história, reduzida aos múltiplos sucessos da existência político-administrativa, falta inteiramente a pintura sugestiva dos homens e das coisas, ou os travamentos de relações e costumes que são a imprimadura indispensável ao desenho dos acontecimentos. Está como a da França antes de Thiérry. Não lhe escasseiam fatos, episódios empolgantes e alguns atores esculturais que embalem o nosso orgulho.

Mas o seu discurso é obscuro.

Em campanha, 1894. Rara fotografia onde se vê Euclides (o primeiro à direita) sentado ao lado de João Luiz Alves. Foto: Revista Dom Casmurro, 1946.

Ironicamente, embora reconhecendo a condição marginal da terra e dos povos amazônicos a ser estudada, daí o título À margem da história, ele tinha que empurrar este majestoso território e seus protagonistas para o centro da historiografia brasileira. Não deixa de ser acidental que margem e centro se transformem na dicotomia que orientará seus ensaios amazônicos da mesma forma que assim guiou Euclides na representação do território marginalizado do nordeste brasileiro enfatizando o olvido e o abandono dos sertanejos de Os sertões.

Firmada em princípios básicos de organização discursiva, a historiografia do século XIX – à qual se aderia Euclides – ponderou também, com muito mais rigor e recato, os riscos a que ela se submetia, se o historiador não estivesse atento à noção de verdade; porque toda narração considerada histórica se modelava até então a partir de dois princípios fundamentais: a coleta dos dados históricos e a busca de um discurso conveniente à noção de verdade. Mas é forçoso reconhecer que, independentemente de quaisquer épocas, imaginar uma história que forjasse mentiras ou, irresponsavelmente, cometesse erros grosseiros de interpretação dos fatos – comprometendo de forma aviltante o conceito de verdade – seria o mesmo que vislumbrar o fim da própria atividade historiográfica.

Arnaldo Momigliano afirma que “os historiadores do século XIX estavam menos preocupados com a coleta de material que com a narração de uma estória e a compreensão adequada desta estória”. Assim parece ser também o caso de Euclides quando escreveu Os sertões, que não prescindiu da pesquisa nos arquivos e da coleta de testemunhos enquanto esteve na Bahia durante o período final da guerra. É sabido também que ele pôde escrever sobre aspectos da natureza e dos homens do sertão sem haver estado em contato direto com eles até os últimos dias da campanha militar. De forma semelhante, para escrever À margem da história, o nosso escritor se armou de um cabedal historiográfico impressionante e equipou-se de livros dos melhores naturalistas europeus. Soma-se a esse enorme apoio livresco a experiência do escritor fluminense que viveu aproximadamente um ano na Amazônia. A exemplo de Tucídides, Euclides realizará de novo o consórcio entre arte e ciência, utilizando o mesmo tom sincero do narrador que modelara para Os sertões como história ao gosto do Romantismo. Patriótico, artístico, infatigável perseguidor de uma expressão justa, embora subjetiva, da verdade, Euclides como Tucídides, na correta descrição que faz deste Momigliano, transmite-nos a sua preocupação social de modo dramático e vibrante.

À margem da história (1909)

Assim, o modelo historiográfico adotado requer do historiador uma disposição mental ética que não existe no campo da ficção. E a razão é relativamente simples, porque o romance, por exemplo, lida com o conceito de verossimilhança e não de veracidade; e se por acaso os elementos de uma representação ficcional dos fatos coincidirem com os de uma narração de sucessos históricos, não se deverá pensar que o romancista quis aderir a um preceito verdadeiro da mesma maneira como o faz o historiador. Aliás, na eventualidade de que a preocupação do romancista seja realmente com a realidade, esta é admissível somente quando considerada como categoria das coisas possíveis do mundo da ficção. Portanto, mesmo se a comunicação do verdadeiro ou do verídico for prioridade do ficcionista, esta só será concebida como representação e jamais como narração veraz de acontecimentos.

Já se discutia entre os antigos filósofos da história a questão da verdade de re (dos fatos) e de dicto (da narração). Cícero abordou o problema da verdade moral que concerne à narração do fatos, enquanto que Plínio se interessou pelo conceito da verdade natural que afeta as próprias coisas. São duas maneiras de lidar com um único conceito resultante de dois métodos: um empírico, porque necessita a verificação dos dados na arqueologia que a atividade historiográfica pressupõe; e outro de maior densidade moral, porque implica uma articulação da linguagem que não somente possa convencer, do ponto de vista retórico, mas que também logre comunicar com grande eficiência, e de forma ética, a verdade dos fatos tal como esta é concebida através da pena de cada historiador.

Retornemos à pergunta de por que Euclides teria abandonado Um paraíso perdido como projeto de livro no final de 1906? A resposta não deve estar relacionada somente com a monumentalidade e complexidade do objeto em estudo. A Amazônia, também, em seu estado de constante transformação, é resvaladiça, instável e devastadora aos sentidos. É assim como ele descreve essa visão no discurso apresentado na Academia Brasileira de Letras em 1906:

Com efeito, a nova impressão verdadeiramente artística, que eu levava, não ma tinham inspirado os períodos de um estilista. O poeta que a sugeria não tinha metro, nem rimas: a eloquência e o brilho dava-lhos o só mostrar algumas aparências novas que a rodeavam, escrevendo candidamente a verdade. O que eu, filho da terra e perdidamente enamorado dela, não conseguira demasiando-me em escolher vocábulos, fizera-o ele [o poeta] usando um idioma estranho agravado do áspero dos dizeres técnicos. Avaliei então quanto é difícil uma coisa trivialíssima, nestes tempos, em que os livros estão atulhando a terra, escrever…

Este território tão particular que ele inteligentemente definiu em termos quase heideggerianos (a terra que está em ser ou que está no seu estado de ser) é uma terra que de fato existe, mas só e precisamente isto acontece graças à condição ímpar de ela continuamente brotar em busca de sua existência. É um território que nunca termina de ser, vivendo sua condição de vida anfíbia, em processo de ainda estar sendo; em uma palavra Euclides, o poeta, a chama “a última página, ainda a escrever-se, do Gênese” (449), traindo a sua própria crença na teoria evolucionista para criar uma imagem poderosíssima arrancada das fantasias do criacionismo.

Apesar disso, agora como cientista, Euclides não vacila na descrição daquela paisagem inconstante, rejeitando verbos como terminar, completar que a ela não se aplicam, já que também terminar e completar são, definitivamente, noções alheias à interpretação euclidiana da Amazônia, na qual ele busca combinar poesia e ciência, em forma de ensaio, fazendo dele um dos seus melhores intérpretes. Claro que é possível arguir sobre as implicações ontológicas no ele chamar um “paraíso tenebroso” ou o que é pior um “paraíso diabólico”, duzentos e setenta anos depois de Cristóbal de Acuña (1639) ter dito que “[y] à no tener la plaga de mosquitos, de que abunda en muchos parajes, se pudiera llamar á boca llena vn dilatado Paraiso”. Observem com que destreza Euclides caminhava no dédalo das representações utópicas e distópicas da grande floresta, procurando equilibrá-los em seus ensaios.

Precisava ainda superar a ansiedade de ter que harmonizar conhecimento científico com a visão artística do objeto que ele estudava ou representava, eis aí o repto a que deveria enfretar-se o autor:

Se desde sempre duvidara da eficácia de ficcionalizar a história sem pôr em risco a veracidade do relato, agora era como se esbarrasse em obstáculo maior: a Amazônia, de brutalidades inauditas e violências atrozes, vingava-se de todas as tentativas de pô-la em prosa, seja na ordenação cronológica de relatos falhos, seja na pintura de paisagens entre extremos de monotonia e caos.

Não haveria exagero em afirmar que, em sua descrição da Amazônia, Euclides se debate entre adotar um “processo obrigatoriamente analítico” e uma visão artística do grande território. O seu dilema está em conciliar uma descrição da natureza que seja cientificamente correta e precisa, com aquela da paisagem tropical, cuja qualidade estética possa nos transmitir a fulguração de uma inteligência superior e sensível e que, ao mesmo tempo, consiga nos comover. Vale dizer, o acasalamento do olho do cientista com o do artista, neste caso o poeta.

Como veremos mais adiante nas suas descrições, as categorias do Belo e do Feio não são simples de serem aplicadas à majestosa floresta, e quando Euclides o faz, o resultado é, novamente, oximórico. Se o quadro que ele descreve é de uma natureza morta, esta também se agita; se sua intenção é representar a duplicidade de um componente da floresta, isto só é possível de modo paradoxal, quando ele o chama, por exemplo, de o “inferno florido dos seringais”.

Retrato de Euclides da Cunha feito por Cândido Portinari. Foto: Revista Dom Casmurro, 1946.

Consideremos a maneira como o nosso escritor fala das tentativas de se querer conhecer e estudar o imenso território. O seu porte é tão vasto e descomunal que:

[…] impossibilita o descortino desafogado do conjunto […] e à medida que [distinguimos melhor as infinitas faces da Amazônia], vai-se-nos turvando, mais e mais, o conspecto da fisionomia geral. Restam-nos muitos traços vigorosos e nítidos, mas largamente desunidos. Escapa-se-nos, de todo a enormidade que só se pode medir, repartida: a amplitude, que se tem de diminuir, para avaliar-se; a grandeza, que só se deixa ver, apequenando-se, através dos microscópios […]

Assim, para Euclides a natureza portentosa deixa muito a desejar porque, seguindo a lógica aristotélica empregada por ele, ela “não pode ser bela, sendo enorme, porque faltaria a visão de conjunto, escapando à vista dos espectadores a unidade e a totalidade.”

Além disto, sob o conceito estreitamente artístico, isto é, como um trecho da terra desabrochando em imagens capazes de se fundirem harmoniosamente na síntese de uma impressão empolgante, é de todo em todo inferior a um sem-número de outros lugares do nosso país”.

Dificilmente para Euclides as partes do todo, estas que ele denomina “fragmentos”, “aspectos parcelados”, poderiam estar em plena harmonia e ordem nessa floresta tropical. Melhor sorte teria tido ele se se aderisse minimamente ao conceito neoplatônico de Plotino sobre a Beleza porque, ao contrário de Aristóteles, viu o Belo na autonomia de cada uma de suas partes e não na estrita relação de dependência entre elas e o todo. Porém, o Euclides que se aferra à lógica aristotélica despreza terminantemente tal idealismo:

Amazônia, ainda sob o aspecto estritamente físico, conhecemo-la aos fragmentos. Mais de um século de perseverantes pesquisas, e uma literatura inestimável, de numerosas monografias, mostram-no-la sob incontáveis aspectos parcelados. O espírito humano, deparando o maior dos problemas fisiográficos, e versando-o, tem-se atido a um processo obrigatoriamente analítico, que se, por um lado, é o único apto a facultar elementos seguros determinantes de uma síntese ulterior, por outro, impossibilita o descortino desafogado do conjunto.

Já podemos medir as consequências de, sendo as partes ou fragmentos feios ou imperfeitos (“a flora ostenta a mesma imperfeita grandeza”, a “fauna singular” é “monstruosa”), não serem “capazes de se fundirem na síntese de uma impressão empolgante” e de se aproximarem do conceito de Beleza dado por Aristóteles, que privilegia as noções de harmonia e unidade como uma das características essenciais daquela. Portanto, se “a Beleza consiste em unidade na variedade”, como quer o grego, a Amazônia serve para provar a tese da sua face mais horrenda:

Destarte a natureza é portentosa, mas incompleta. É uma construção estupenda a que falta toda a decoração interior. […]

Tem tudo e falta-lhe tudo, porque lhe falta esse encadeamento de fenômenos desdobrados num ritmo vigoroso, de onde ressaltam, nítidas, as verdades da arte e da ciência […]

[…] o que ali está sob o disfarce das matas, é uma ruína.

Uma vez que Euclides decidira escrever Um paraíso perdido, ele estava também preparado para denunciar veementemente o que ele alcunhou como “a mais criminosa organização do trabalho que ainda engenhou o mais desaçamado egoísmo” dos barões da borracha, muito antes de que outros iniciassem uma onda de protestos contra os crimes perpetrados no território peruano do Putumayo e do Caquetá. No seu ensaio de 1906, “Entre os seringais”, ele delata as condições de escravidão do emigrante nordestino, o cearense principalmente, o qual, depois de fugir da seca da sua região, sonhava com uma vida melhor na floresta; porém, uma vez estando lá, via o seu sonho se esvanecer. Este ensaio antecede por um ano as acusações de Benjamín Saldaña Rocca em seus artigos para os jornais de Iquitos La Sanción e La Felpa de agosto de 1907. Antecipa-se ainda Euclides em suas acusações aos seguintes autores e suas respectivas obras: Por América del Sur (1908) de Rafael Uribe Uribe, as denúncias de Walter H. Hardenburg no periódico britânico Truth (1909) e em seu livro The Putumayo – The Devil’s Paradise (1912), Las crueldades en el Putumayo y en el Caquetá (1910) de Vicente Olarte Camacho, Blue Book of the Putumayo (1912) de Roger Casement e, finalmente, The Putumayo Red Book (1913) de Norman Thomson.

Ao revelar as atrocidades cometidas contra os índios e seringueiros, Euclides procurou modular sua voz de tal maneira que estivesse nos interstícios das disciplinas. Como poeta, ele fez uso da linguagem literária do seu tempo e como cientista utilizou as ferramentas do racionalismo, realizando assim uma perfeita, se não rara, combinação de saberes e técnicas, dificilmente encontrada em outros escritores, mas que nele constitui precisa e naturalmente a essência de sua poética narrativa.

Euclides, com a cabeça tapada, assina termo da expedição, no Alto Purús. Foto: Revista Dom Casmurro, 1946.

Seria difícil imaginar um escritor brasileiro que estivesse tão mais intimamente ligado à sua terra pelas suas forças telúricas que Euclides da Cunha. Além de sua curiosidade intelectual, que fez dele mais do que um mero observador, tornando-o um arguto e sincero intérprete do Brasil e do seu povo, Euclides tinha uma missão social a cumprir. Se não fosse assim, como entender que a ideia de voltar à Amazônia, a despeito das pressões familiares e dos reais danos à sua saúde já tão abalada, estivesse uma vez mais se formando nele? O seu genuíno interesse inicial pela vida conflitiva e perigosa dos povos que viviam nas fronteiras entre o Peru e o Brasil obrigou-o a escrever dois excelentes ensaios em maio de 1904: “Conflito inevitável” e “Contra os caucheiros”. Nestes dois textos, Euclides adverte seus leitores e as autoridades brasileiras para o perigo de uma luta armada iminente entre peruanos e brasileiros nessas fronteiras devido à crescente tensão diplomática entre os dois países vizinhos. Sendo a causa principal do conflito as incursões cada vez mais frequentes dos caucheros peruanos nessa zona litigiosa (do atual estado do Acre), Euclides a comunica a seus leitores, com seu salutar pessimismo, através de uma linguagem menos técnica que a da prosa mais tarde empregada para dirigir-se ao Barão de Rio Branco, porque o nosso escritor estava muito mais interessado em penetrar na vida e no âmago dos nossos seringueiros que querer simplesmente descrevê-los como anônimos atores de um mero quadro sinóptico ou estatístico feito para a história brasileira.

O fascínio que sentia Euclides pelo deserto, assim era como ele preferia chamar o interior do Brasil de modo geral e em estrita oposição à cidade, tornou-se um lugar comum na sua correspondência com amigos e colegas mais para o final de sua turbulenta vida. A cidade continuava a perturbá-lo. Detestava-a e anatematizava-a na conhecida crítica que fazia à rua do Ouvidor do Rio de Janeiro ou àquela Manaus da belle époque caracterizada por ele como meio-europeia, meio-rural. Todavia, o deserto era a sua glória, mas infeliz dele, a sua maldição também, como lugar que Euclides vislumbrava para talvez morrer e descansar em paz, tal como sugere em carta de 22 de janeiro de 1905 a Edgar Jordão:

Estou a dois passos do deserto e nas vésperas de uma viagem, inçada de tropeços, dessas que a gente leva carta de prego para o Desconhecido.

Talvez, não volte. Falo, portanto, como quem se confessa.

Sem sombra de dúvida, há em suas palavras um desejo de escapar de uma existência que se tornara cada vez mais insuportável. Bem observada, essa carta foi a maneira tão peculiar de Euclides de se despedir dos amigos como se ele estivesse pressentindo o seu fim. E, uma vez mais, ele “foge” como sabemos, empreendendo uma jornada pela Amazônia em 1905, e tenta de novo outra escapada no ano seguinte, abortada somente pela autoridade implacável de seu pai, que tinha se tornado o seu crítico mais veemente. É assim como ficamos sabemos da reação paterna através de outra carta a Dutra, enviada do Rio de Janeiro em 7 de julho de 1906:

Não sei se aí chegou a notícia de que eu ia ser nomeado chefe da fiscalização da Madeira-Mamoré. Realmente as coisas se encaminham para isso e, se obstáculo sério que encontro – a oposição de meu pai – for desviado, aí estarei em breve, calçando de novo as minhas botas de sete léguas.

Em grande escala existencial, a vida trágica de Euclides da Cunha não foi muito diferente daquela dos seringueiros que ele tanto defendeu. A destes foi invisível, distante, irreal para seus leitores e sinistramente ignorada pelas luxuosas, porém inúteis, leis brasileiras. A de Euclides começou a se fazer notar por sua família, amigos e colegas, já que se tornara impossível encobri-la. Ele tinha excelentes razões para não fazê-lo: tudo andava espantosamente errado no seu matrimônio, e a malária – a única coisa duradoura que trouxera da floresta para casa – provou ser o seu pior souvenir. O Rio de Janeiro que ele encontrou na sua volta da Amazônia em princípios de 1906 tornara-se mais abjeto ainda e o outro quadro familiar e profissional, com o seu casamento literalmente destruído e as possibilidades de um emprego estável cada vez menores, não era menos desalentador. Tivesse ele tido tempo, conforto espiritual e saúde, Euclides indubitavelmente teria escrito outro livro extraordinário sobre a Amazônia, e o seu esforço, então, de re- significar a complexidade de seu paraíso perdido não teria sido em vão. É assim como sugerem seus impecáveis ensaios sobre o tema e é assim como devemos aceitá-lo, tal como ele foi: brilhante, contraditório, vulneravelmente humano e pateticamente trágico.