A natureza selvagem do homem civilizado

Discurso de Ailton Krenak no CineEco, em Portugal, abordou efeitos da exploração comercial da natureza em comunidades nativas

Em 14 de outubro de 2018, Ailton Alves Lacerda, então convidado do Festival de Cinema Ambiental da Serra da Estrela (CineEco), festival anual sediado na cidade de Seia, Portugal, discursou a respeito da importância de eventos que tratem de questões ambientais, que fogem da pauta da grande mídia. Ele é uma das mais importantes lideranças do movimento indígena no Brasil, com reconhecimento nacional e internacional. Nasceu em 1953, na região do vale do Rio Doce (MG), território do povo Krenak, cujo nome carrega, lugar atualmente destroçado pela mineração. Em sua trajetória, juntou forças com Chico Mendes pela defesa dos direitos indígenas na Constituição de 1988 e vem desenvolvendo várias atividades no movimento socioambiental, como a promoção da Aliança dos Povos da Floresta, que reúne comunidades indígenas e ribeirinhas na Amazónia.

No festival português, discursou sobre a opressão sofrida pelos povos nativos, o descaso com a natureza e a importância da visibilidade dessas questões para que essas agressões sejam notadas e combatidas. Usou o desastre das barragens na bacia do Rio Doce, seu local de origem, para mostrar como o interesse econômico sem controle prejudica comunidades nativas tradicionais. O rio, denuncia, foi praticamente “posto em estado de suspensão de sua capacidade vital (…) ele está em coma!”. Segundo Ailton, 650km do rio – dos seus 853 km –foram afetados, tornando o afluente inutilizável para uma população de 1,6 milhão de pessoas que ali vivem. “Das altas serras de Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo, esse corpo d’água inteiro ficou, por um longo tempo, impedido de contato com os animais e as pessoas, inviabilizando uma boa vida para várias comunidades de ribeirinhos – que não estão integradas nesse sistema amplo em que operam as empresas, onde o capital atua de maneira franca e livre, afetando a base de vida de comunidades que ainda não foram integradas ao sistema global da economia, mas que são expulsas dessa possibilidade antes mesmo dela se confirmar”.

A tribo Krenak, que sofreu com a ditadura militar, as políticas nacionais de integração de povos indígenas à sociedade brasileira, os conflitos com outras tribos no território nacional e a migração forçada, acabou relegada a um território de 4.000 hectares ao leste do Rio Doce, em Minas Gerais. Apesar de tudo, o ativista se lembra da infância simples às margens do rio, que dava “para aquela pequena comunidade de onde eu vim, a boa vida, porque nós tínhamos água, tínhamos peixe, tínhamos, no corpo do rio, abundantes alimentos e muitas coisas que nós usávamos para construir o nosso mundo bom. Suficiente!” Após a tragédia, 126 famílias Krenak deixaram a vida simples que levavam, para sobreviver com dinheiro da Fundação Renova, criada pela Samarco com o objetivo de indenizar pessoas prejudicadas pela falha da empresa. Apesar de parecer uma iniciativa benéfica, é a Renova que decide quem e como compensar pela destruição do rio. Enquanto isso, ninguém foi responsabilizado na Justiça pelo rompimento da barragem.

A ilusão da abundância

Foto: The Local.

Após serem submetidos a todo tipo de infortúnio, os povos nativos brasileiros vivem a realidade moderna de repressão cultural, uma vez que ainda são considerados, por grande parte da sociedade brasileira, como um empecilho para o desenvolvimento. Nesse contexto, onde povos tradicionais sofrem pressão para aderir aos costumes do mundo globalizado e industrializado, os Krenak veem seu estilo de vida ameaçado de extinção.

“Em muitas regiões do nosso planeta, milhões de pessoas sequer têm escolha de buscar um caminho sustentável, ou experimentar uma realidade cotidiana de perda das suas fontes de subsistência. Ainda tem muita gente na Terra que vive da coleta e da caça. Nós não somos uma população planetária, minimamente equalizada no sentido do acesso e do consumo dos recursos que a Terra propicia”, afirmou Ailton. Para ele, a administração dos recursos naturais em escala global, junto com a ideia de que esses recursos são infinitos e voltados para o povo, criam uma ilusão de sustentabilidade e segurança. “Na sua ingenuidade vivem uma circunstância temporária de bem-estar e acreditam que vão poder continuar compartilhando essa riqueza; não sabem que as políticas globais são dirigidas a um circuito de interesse privado sobre os recursos da natureza, não de interesse comum”, acrescenta.

Na ocasião, também trouxe um exemplo do Centro-Oeste do país, no território da tribo Xavante. Segundo seu relato, as atividades dessa tribo consistiam em caça e coleta até 1970. Na década seguinte, seus representantes procuraram-no para falar sobre a situação de suas terras. O plantio da soja, carro chefe do agronegócio brasileiro, causou o desmatamento de vastas áreas ao redor do território Xavante, impactando drasticamente a caça, a pesca e a coleta, ao ponto de a tribo considerar a compra de armas de fogo para caçar com mais eficiência.

“Mas vocês vão mudar a base da sua cultura? Vocês são caçadores e coletores! Se vocês começarem a usar arma de fogo, vocês vão acabar mesmo, vão aniquilar as espécies que sempre conviveram com vocês; vamos pensar em outra coisa que nós podemos fazer”, foi o argumento que usou para tentar dissuadir os Xavantes da ideia.

Krenak expressa grande preocupação com o uso dos recursos naturais pela sociedade moderna, que vive no limite, ao consumir de forma inconsciente e irrefreável tudo aquilo que sustenta a vida no planeta – água, alimento, florestas, minérios, petróleo ou cultura. Para ele, a abordagem da cultura ocidental sobre esses temas é apenas uma forma de ilustrar os problemas e torná-los espetaculares, uma vez que o distanciamento do homem moderno da natureza impede que o mesmo sinta o efeito de suas ações e leve a questão a sério. “Os povos que ainda têm memória, que guardam alguma tradição, que sabem como tocar a terra, falar com um pássaro, uma árvore, podem ter muito para ensinar às novas gerações, especialmente as grandes concentrações de populações que vivem em regiões urbanas e não têm mais esse contato com a natureza, que a percebem como alguma coisa governável”.

O líder indígena falou com gravidade sobre a situação a que são submetidos os povos tradicionais e de como esse fenômeno pode se alastrar por todo o mundo, caso não tenhamos cuidado com nosso planeta. Destacou a necessidade de usar todos os meios possíveis para desenvolver uma consciência coletiva sobre o problema, incluindo as artes, principalmente o audiovisual, que têm grande potencial de levar essa ideia às grandes massas. “Os extremos dos povos, que vivem a experiência real da migração, de terem que se deslocar de um continente para o outro, são tão dramáticos que não deveriam deixar dúvida da urgência que nós temos de usar todos os recursos de comunicação, de comoção, mesmo (porque é isso que a arte faz), para que as pessoas, em todos os lugares, possam ter algum sinal da gravidade do tempo em que vivemos – em todos os continentes, em qualquer lugar do planeta; o que nos põe na condição de habitar uma casa comum”.

Na visão de Ailton, uma das formas de solucionar o problema é transformar a forma de educar a população. Lembra que educar é mais do que ensinar de um ponto de vista puramente científico, que é preciso um envolvimento emocional, para que se concretize o objetivo de efetiva preservação da Terra. “A educação, que às vezes é invocada como uma das armas que devemos usar nesse sentido, tem sido negligenciada por muitas agências, instituições e governo; a maioria das pessoas não considera que ela envolve algum sentido afetivo; acham que a educação é uma coisa que você vai fazer com a cabeça do outro e não com o coração. Se não mudarmos o coração das pessoas, suas cabeças não vão a lugar algum”.

Com pesar, falou como a sociedade trata certos lugares como sagrados para diferentes religiões e etnias, mas trata como banal tudo aquilo que sustenta a vida. “Para a maioria das pessoas, os povos nativos vivem em lugares remotos da Terra por acidente. Não entendem que neles estão há muito tempo e têm uma conexão profunda com cada um desses lugares. Há muito mais lugares sagrados na Terra do que (só) Jerusalém, Roma, ou Atenas – que são lugares maravilhosos; mas há muitos outros que (também) deveríamos cultuar e cultivar, como esse que para mim sempre foi mítico (Bacia do Rio Doce) e agora me dá a oportunidade de estar aqui com vocês, a convite do CineEco Seia e do Fórum”.

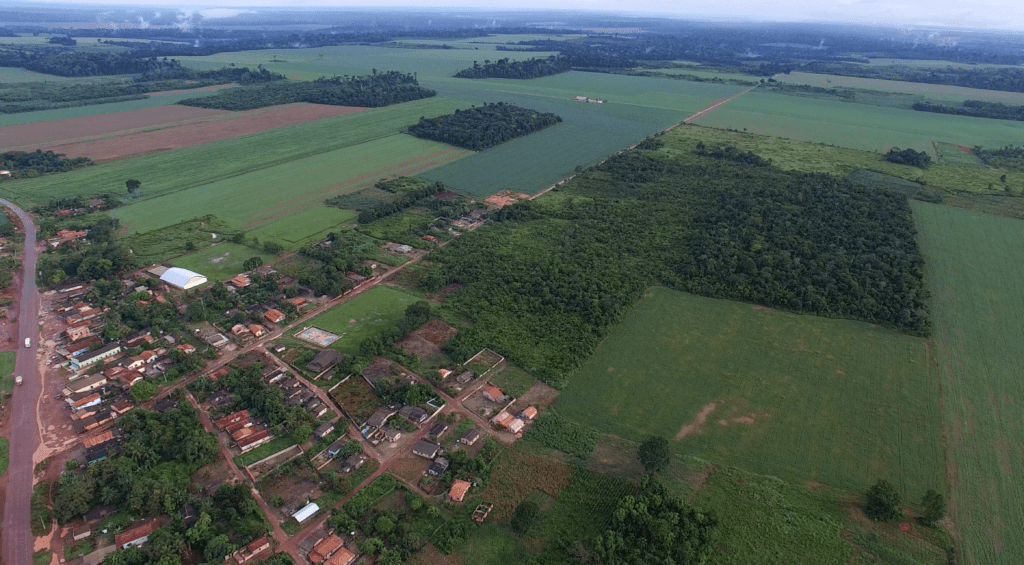

O gigante invisível

A Comunidade de Boa Esperança, em Santarém (PA), é um retrato do desmatamento na Amazônia. Foto: Amazônia Latitude.

O rompimento da barragem de rejeitos de minérios da Samarco e o cerco vivido pelo povo Xavante são exemplos claros do que Rob Nixon, professor no departamento de Meio Ambiente e Humanidades e associado do Instituto Ambiental de Princeton, chama de slow violence (violência lenta, em tradução livre). O termo diz respeito a uma forma de violência praticada em larga escala por megaempreendimentos, invisível ao público em geral. Essa violência é cumulativa e ocorre ao longo de décadas, de forma cada vez mais agressiva.

No entanto, como uma forma tão terrível de violência pode ser invisível ao povo? No seu livro Slow Violence and the Enviromentalism of the Poor (Violência Lenta e o Ambientalismo dos Pobres, 2011, ainda sem edição em português), Nixon explica que essa invisibilidade é gerada pela sociedade do espetáculo. Segundo o autor “o traiçoeiro trabalho da violência lenta deriva, em larga escala, da atenção desigual dada a fatos espetaculares e fatos singelos. Numa época que venera o espetáculo instantâneo, a violência lenta é deficiente nos efeitos especiais que lotam cinemas e impulsionam audiências televisivas”.

A Samarco, consórcio entre Vale do Rio Doce e a australiana BHP Billiton, presente na região do Rio Doce desde 1977, explorou minérios na bacia hidrográfica mais importante da região Sudeste durante décadas, até que, em dezembro de 2015, por falha de cálculo de seus engenheiros e negligência da diretoria da empresa, contaminou a maior parte do corpo do rio com a lama tóxica, que vazou de sua barragem de rejeitos. O desastre ambiental, considerado o maior na história do país até aquele momento, afetou todas as formas de vida às margens do rio, prejudicando peixes, aves, microrganismo e milhões de pessoas que dependiam dele para sobreviver.

Tamanha tragédia atraiu a atenção dos principais veículos de mídia do Brasil e do mundo, mas apenas por poucos meses. Lentamente, a contaminação do rio e de tudo o que havia nele foi sumindo da pauta popular. Hoje, passados apenas três anos, raramente víamos algo a respeito do tema no noticiário, até o rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro deste ano. A mineradora Samarco ainda conta com recursos na justiça, não sendo responsabilizada pela maioria das consequências de seus atos.

Ao refletir sobre esses fatos, Ailton disse que as ações promovidas pela sociedade para preservação da natureza, como tratados climáticos internacionais e políticas socioambientais recomendadas pela Organização das Nações Unidas, não fazem sentido. Para ele, uma gestão dos recursos naturais, “é uma pretensão absurda, porque nós, (que) somos natureza, não conseguimos fazer gestão nem de nós mesmos; então como nós vamos fazer gestão da natureza? A natureza é que faz nossa gestão. A natureza nos gera, nos cria!”, afirmou.

Segundo Krenak, os povos tradicionais indígenas foram os primeiros a notar as mudanças climáticas e o comportamento anormal da natureza, mas isso só foi aceito pela sociedade quando pesquisadores montaram o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e usaram evidencias científicas como forma de legitimar o discurso. “Mesmo assim, continuam sendo desprezadas por algumas autoridades, pessoas que têm poder de governança, de influenciar politicamente nossas decisões e que, de uma maneira absurdamente alienada, dizem que não temos mudanças climáticas”.

Visibilidade

Jovem Xingu registra momentos da Semana dos Povos Indígenas, maior evento do gênero no estado do Pará. A celebração ocorreu no dia 19 de abril de 2018, na cidade de São Félix do Xingu. Fonte: blog Leila Dourado.

Durante seu discurso, Ailton Krenak também abordou a importância de eventos como festivais de cinema com temática ambiental. Para ele, a explosão de acesso às tecnologias de comunicação digital permitiu que os povos tradicionais, antes incapazes de documentar suas realidades por conta do aparato necessário, hoje têm a oportunidade de registrar e denunciar crimes ambientais cometidos contra sua cultura. “A disseminação das tecnologias, facilitou a operação de transferir do lugar, quase que simbólico, privilegiado, se não tem outra palavra para dizer, daquele realizador, autor da obra. Agora, o realizador pode ser qualquer pessoa que está em algum lugar que tem uma história para contar”.

O ativista indígena não deixou de tecer elogios ao CineEco, que seleciona obras sob critérios além da estética, jóia cara do cinema, que acaba segregando filmes que levantam questões importantes, registros de peso sobre diversas culturas, povos e meio ambiente. Dirigindo-se aos organizadores do festival, disse que “se vocês, curadores, vão selecionar somente obras que atendem ao critério estético, vão excluir histórias que têm tanta importância quanto a compreensão de que há mudanças climáticas e que elas estão fora do painel do clima. É claro que a arte tem o poder de contagiar e criar mudanças, mas ela não precisa ser tão autoritária no sentido de excluir mensagens que não são só estéticas”.

Ailton subiu ao palanque sem ter ensaiado o discurso, sem rascunho, e dentro de minutos abordou questões de extrema relevância, principalmente para o Brasil, que vê, a cada ano, a agressão aos ecossistemas avançar a níveis alarmantes, ao mesmo tempo em que o neoliberalismo consolida-se no poder. Durante os próximos anos de incerteza quanto aos rumos da política ambiental brasileira, figuras com Ailton Krenak serão mais importantes do que nunca para a saúde e segurança da natureza e seus povos nativos.

Você pode conferir o discurso na íntegra clicando aqui.